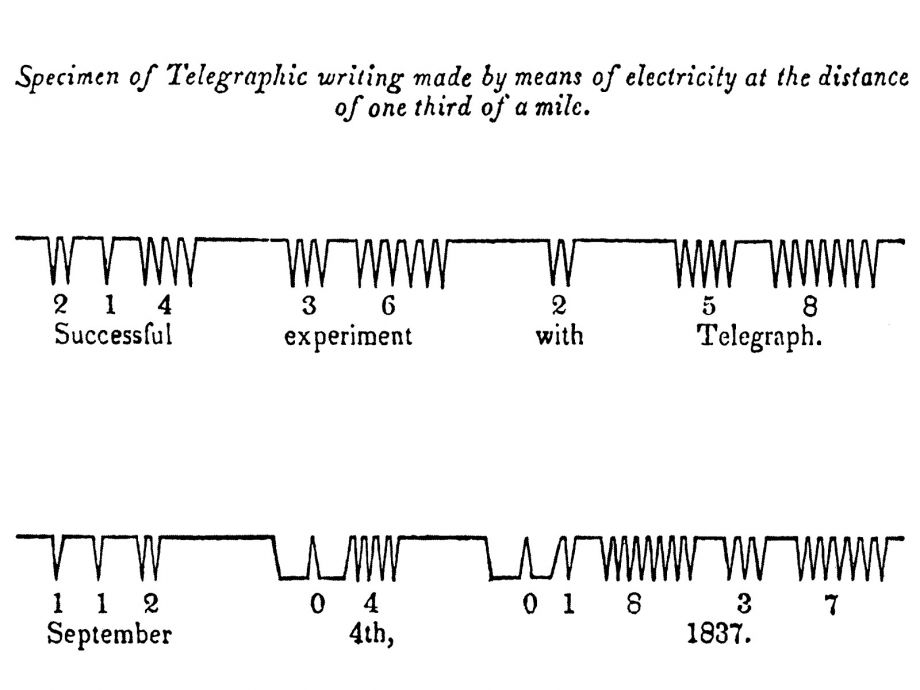

Am 4. September 1837 demonstriert der Maler Samuel Morse im Repräsentantenhaus in Washington die erste Fernübertragung einer Nachricht mit elektromagnetisch kodierten Zeichen. Die Übertragung des kryptischen Zahlencodes “214-36-2-58-112-04-01837” ergibt nach der Dekodierung durch den Empfänger den Satz „Successful experiment with telegraph. September 4th 1837.“ ( siehe Abbildung 1 oben)

Mit der ersten öffentlichen Demonstration eines Schreibtelegrafen zur Übertragung einer elektrisch kodierten Textbotschaft begann im 19. Jahrhundert die Epoche der digitalen Medien. Die Elektrizität machte dies möglich, aber die elektrischen Signale waren noch nach analog.

Weiterlesen

Nahezu zeitgleich zur Mechanisierung des Handsatzes durch Bleisetzmaschinen und der Erfindung der Schreibmaschine, begann mit Samuel Morse die analoge Elektrifizierung der Buchstaben. Sie ist die Basis aller Digitalität[1] der Medien.

50 Jahre vor der Erfindung des elektrischen Lichts hatte der elektrische Schreibtelegraf durch Morse die technikhistorische Epoche der Computerisierung eingeleitet. Es bedurfte jedoch noch weiterer 100 Jahre bis zur Demonstration des ersten elektromagnetischen Großrechners Mark I und weitere 20 Jahre bis zur öffentlichen Vorstellung der Digiset Lichtsetzanlage der Fa. Dr.-Ing. Rudolf Hell mit digitaler Fonttechnologie im Jahre 1965.

Die Mechanisierung des Bleisatzes und des Schreibens überlagerten sich aus technikhistorischer Perspektive auf dem Weg in die Digitalität in vielfältiger Weise. Wer heute einen Computer anstelle einer Schreibmaschine nutzt, dem wird kaum mehr bewusst sein, dass in den Anfängen der Computerisierung „telegrafierenden Schreibmaschinen“, sogenannten Fernschreiber, die Programmierung von Großrechnern erst ermöglichte, um ihnen Gutenbergs Typografie binär beizubringen.

Naturwissenschaft als Motor der Mediengeschichte

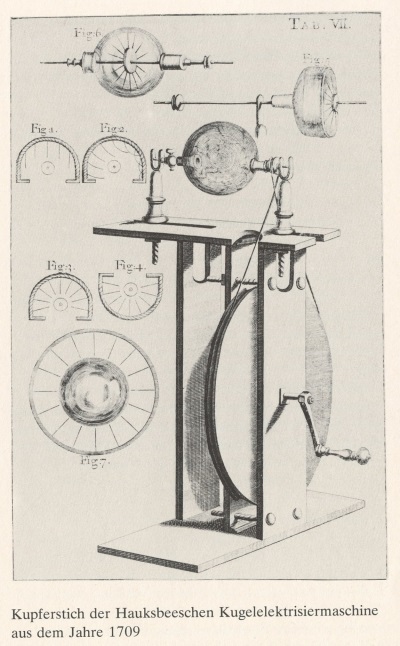

Einen ganz entscheidenden Anteil am Beginn der Elektrifizierung der Medien hatte die seit dem 17. Jahrhundert sich entwickelnde moderne Naturwissenschaft. Ein erster Durchbruch zur Erforschung der Elektrizität erfolgte 1672 durch den deutschen Physiker Otto von Guericke. Er konnte mit seiner Elektrisiermaschine die Aufladung einer drehbaren Schwefelkugel durch Reibung seiner Hände an der sich bewegenden Kugel bewirken. 1706 fand Francis Hauksbee heraus, dass Glas anstelle von Schwefel denselben Elektrisierungseffekt erfüllt. (Abbildung 2)

Im 18. Jahrhundert, der Epochen des Barock und des Rokkoko, wurde es zur Mode, in Vorträgen, vornehmen Salons und auf Jahrmärkten die Wirkungen der entdeckten Erzeugung und Speicherung von statischer Elektrizität durch Elektrisiermaschinen vorzuführen.

1745/46 entdeckten Ewald Georg von Kleist und Pieter van Musschenbroek das Kondensatorprinzip. In der später so genannten Leidener Flasche, die innen und außen mit Metallfolie bedeckt war und mit Wasser gefüllt wurde, konnte die durch eine Elektrisiermaschine erzeugte Elektrizität in der Flasche gespeichert werden. Um die gespeicherte Elektrizität jedoch an einem anderen Ort nutzen zu können, musste die Leidener Flasche physisch zu diesem Ort transportiert werden, denn die Leitung elektrischen Stroms durch Drähte über weitere Entfernungen war bis zum Ende des 18. Jahrhunderts noch nicht möglich.

Die Erfindung der elektrische Telegrafie ist ohne die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Elektrizität und Magnetismus nicht zu denken. Diesen Zusammenhang entdeckte 1819 der an der damals dänischen Universität in Kiel tätige Hans Christian Oested, als er zufällig die Beobachtung der Ablenkung einer Magnetnadel durch einen stromdurchflossenen Draht machte. An der Erforschung dieses Zusammenhangs hatten aber ebenso Michael Faraday, Thomas A. Edison und Hendrik Antoon Lorentz ihren Anteil.

Eine für die elektrische Telegrafie erforderliche längere Verbindung mit elektrisch leitenden Drähten zwischen Sender und Empfänger aufzubauen gelang im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Eine dauerhaft betriebene überirdisch verlegte Blankdrahtverbindung über eine Länge von 1 km realisierte 1833 der Mathematiker Carl Friedrich Gauß und der Physiker Wilhelm Eduard Weber zwischen ihren Arbeitsräumen in Göttingen.

Samuel Morses Apparatur zur Fernübertragung von Nachrichten mittels elektrisch kodierter Zeichen war eine erste auf diesen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Erfindung, die der Öffentlichkeit 1837 vorgestellt wurde. Die Zeit war reif dafür, denn es gab viele weitere Tüftler und Erfinder, die zum Teil unabhängig voneinander am Projekt zur Elektrifizierung der Medien ihren Anteil haben. Zu ihnen gehörten Gauß, Weber und Steinheil, Schilling, Cooke und Wheatstone sowie Alfred Vail.

Die elektrische Telegraphie revolutionierte keineswegs nur die Nachrichtentechnik. Ihre technikhistorische Tragweite reicht bis zur Digitalität der Medien, denn die elektrische Kodierung von Schriftzeichen ist eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende technikhistorische Bedingung zur Entwicklung digitaler Fonts.

Elektrisches Kodieren und Schreiben von Buchstaben

Eine unregelmäßig aufgezeichnete gezackte Linie auf einem Papierstreifen des Empfängers repräsentierte 1837 die elektrische Kodierung der Nachricht durch Zahlen, die dekodiert werden mussten. Die Anzahl der mit dem Schreibtelegraphen von Morse in Gruppen aufgezeichneten Zacken stand für diese dekadischen Zahlen. Die Hardware, also Sende- und Empfangsgeräte waren über eine elektrische Leitung miteinander verbunden (siehe unteren und oberen Teil in Abb. 3).

Nachrichtentechnische Entwicklungen in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts, S. 190

Die zu übertragenden Zeichen bestanden nur aus den 10 Ziffern des dekadischen Zahlensystems. Deren Bedeutung musste von dem Empfänger in einem Code-Buch nachgeschlagen werden. Im ersten Morsegerät wurden diese Zahlen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Nocken mit verschieden großen Abständen repräsentiert. Die Nocken wurden auf die Sendeleiste “S” aufgesteckt und mit der Kurbel “K” bewegt (Abb.3). Sie bewirkten, dass der darüber befindliche Hebelarm “A” rechts angehoben wurde und dadurch am linken Ende des Hebels mit dem dort angebrachten Drahtbügel “gg” in zwei mit Quecksilber gefüllte Näpfchen tauchte. Das hatte zur Folge, dass die daran angeschlossene Batterie “B” kurzzeitig den Stromkreis zwischen Sender und Empfänger geschlossen hat.

Ein auf der Empfängerseite (oberer Bildteil) am Schreibstift angebrachter Magnet “E” zog bei geschlossenem Stromkreis den Schreibstift “G” kurzzeitig an und zeichnete eine Zacke auf den durch ein Uhrwerk “W” angetriebenen und auf einer Rolle “N” beweglichen Papierstreifen “P”. So wurde das elektrifizierte Zeichen wieder sichtbar.

Quelle:http://sammlung.ient.rwth-aachen.de/de/katalog/elektrische-telegrafie/schreibtelegraf-morse.html

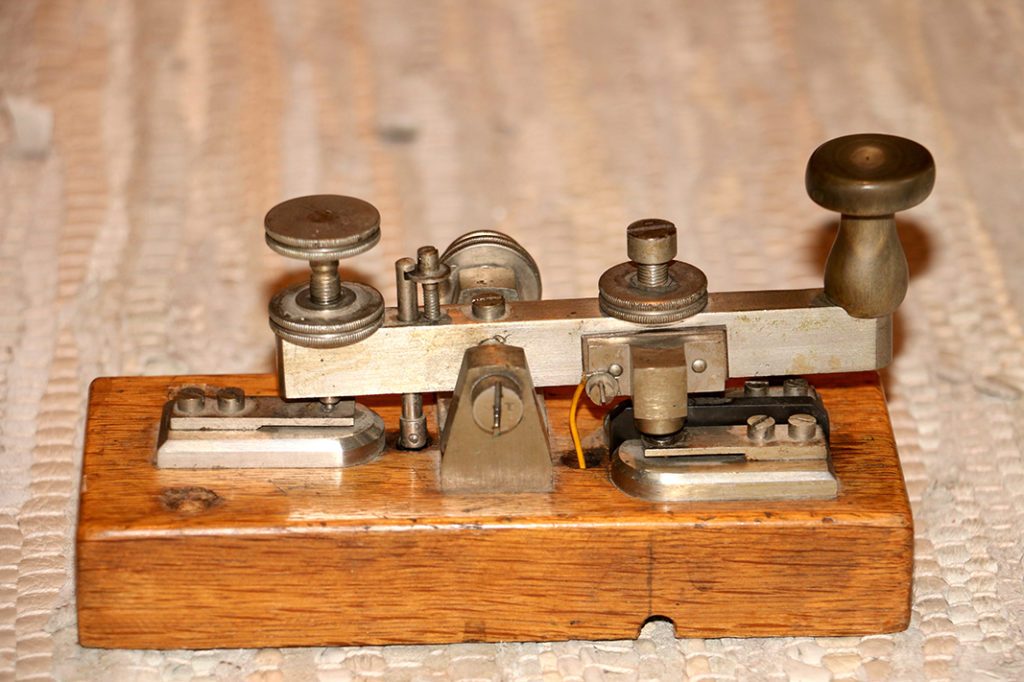

Mechanische Bewegung auf der Sendeseite, so das Fazit, wurde beim elektrischen Schreibtelegrafen in einen elektrischen Impuls gewandelt. Nach dessen Übertragung zur Empfangsseite wurde dieser durch den neu entdeckten Elektromagnetismus durch einen Stift und Tinte auf dem Papier visualisiert. (Abbildung 4)

Quelle: V.Aschoff, Geschichte der Nachrichtentechnik Band 2

Nachrichtentechnische Entwicklungen in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts, S. 190

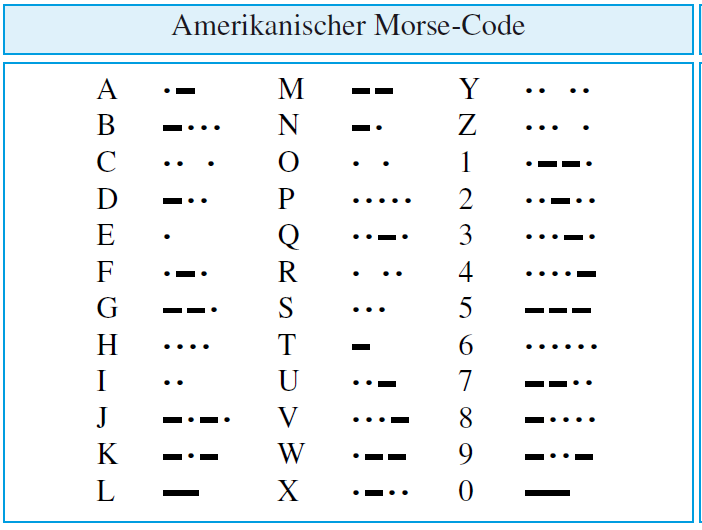

Das “Committee on Commerce” gab zu der Vorführung Morses am 6. April 1838 ein wohlwollendes Urteil ab. Zum Bau einer ersten telegrafischen Versuchslinie zwischen Washington und Baltimore kam es aber erst im März 1843. Innerhalb dieser fünf Jahre hatte sich durch Morses Mitarbeiter Alfred Vail nicht nur der Telegraph konstruktiv erheblich verändert, sondern auch die Art der Kodierung deutlich vereinfacht. Mit der von Alfred Vail veränderten Gerätetechnik konnte die Visualisierung der kodierten Zeichen sehr vereinfacht werden. Sie erfolgte statt mit Zahlen-Codes nun mit Punkten, Strichen und kurzen Pausen. Lange Pausen wurden zur Markierung eines Wortendes eingesetzt (Abbildung 5).

Quelle:Dirk W. Hoffmann, Einführung in die Informations und Codierungstheorie, S.39

Dieser uns auch heute noch geläufige Morsecode, mit dem die Buchstaben des Alphabets und die Ziffern in einen unterschiedlich langen Code aus Punkten und Strichen standardisiert wurden, stammt also nicht von Samuel Morse, sondern von seinem Mitarbeiter Alfred Vail. Von ihm stammt auch die viel einfacher aufgebaute Morsetaste, wie sie noch lange bis ins 20. Jahrhundert hinein gebräuchlich war (Abbildung 6). Wie so oft in der Technikgeschichte blieb nicht der tatsächliche Ideengeber für Innovationen im historischen Gedächtnis, sondern lediglich der Name des Patentanmelders.

Der von Alfred Vail entwickelte Morsecode war jedoch kein echter Binärcode, der nur aus der Kombination von zwei Zeichen bestand, weil die Dauer des Signals und die Pausen zum wesentlichen Bestandteil der Codierung dazugehörten. Eine echte Binärcodierung schlug Francis Bacon bereits 1626 vor. Darauf wird später noch näher eingegangen.

Die Urahnen der elektrischen Telegrafie

Die Telegrafie war im 19. Jahrhundert keine Neuigkeit. Die optische Telegrafie existierte bereits viel früher und konnte in dieser Zeit schon auf eine lange Geschichte bis in die Antike zurückblicken. Die dort gebräuchlichen Feuer, Ruf- und Trommelzeichen dienten schon in der Antike dazu, Nachrichten in die Ferne zu übertragen.

Die Telegrafie war im 19. Jahrhundert keine Neuigkeit. Die optische Telegrafie existierte bereits viel früher und konnte in dieser Zeit schon auf eine lange Geschichte bis in die Antike zurückblicken. Die dort gebräuchlichen Feuer, Ruf- und Trommelzeichen dienten schon in der Antike dazu, Nachrichten in die Ferne zu übertragen.

Sehr weitgehende Gedanken zur Zeichenkodierung hat sich dann im Jahre 1626 Francis Bacon gemacht. Francis Bacon gehört neben Rene Descarte, Isaak Newton und Friedrich Leibnitz zu den Begründern der modernen Naturwissenschaften. Bacon ist es zu verdanken, dass er schon eine binäre Form der Buchstabenkodierung erdacht hatte, die für ihn zur Fernübertragung ebenso geeignet schien wie auch als Geheimschrift. Wir würden heute sagen, dass es sich bei Bacons Alphabet um eine binäre Kodierung mit 5 Bit handelte. Mit den zwei Buchstaben “a” und “b” kodierte Bacon alle anderen Buchstaben des Alphabets, indem er für jeden Buchstaben eine gleich lange fünfstellige Kombination dieser zwei Zeichen verwendete. Er schrieb dazu:

“Es ist nicht leicht irgend ein anderes {Alphabet} gleich vollkommen, denn in ihm steht auch ein Mittel zu Gebot, das es erlaubt, an jedem entfernten Ort mit Signalen, die gesehen oder gehört werden können, dem Freunde eine Nachricht zu übermitteln, wenn zweierlei unterscheidbare Signalformen zur Verfügung stehen, sei es durch Glocken, Hörner, Feuerzeichen oder den Knall von Kanonen.” [2]

Weit über 150 Jahre später stellte der Bürger Claude Chappe am 22. März 1792 der Nationalversammlung in Paris sein Projekt eines optischen Telegrafen vor, um die Kommunikation mit den vielen Departments im vorrevolutionären Frankreich von Paris aus besser koordinieren zu können. Nach einigem Zögern des Kongresses wurde schließlich die etwa 210 km lange Telegrafenlinie Paris-Lille 1794 erstmals eingerichtet.

„Während ein Brief per berittener Botenstafette für die (…) Strecke 24 Stunden braucht, werden an jedem der 23 Signalmasten der Telegrafielinie per Fernrohr abgelesene und dann ebenso zur nächsten Station weiter übermittelte Signale in weniger als einer halben Stunde übertragen.“ [3]

Im Jahre 1813 wurde in Frankreich eine optische Telegrafenlinie von Metz nach Mainz eingerichtet. In Preußen wurde die optische Telegrafie erst 1832 eingeführt. Die Kodierung der einzelnen Zeichen erfolgt in beiden Ländern nach dem Chappe-System, bei dem durch die Stellung der Flügel am Mast des Flügeltelegrafen die übermittelten Zeichen dechiffriert werden konnten. (Abbildung 8).

Quelle: Dirk W. Hoffmann, Einführung in die Informations und Codierungstheorie, S.22

Die Kenntnis der optischen Telegrafie war so weit verbreitet, dass es dazu bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Kinderspiel gab. (Abbildung 9)

Es verwundert daher nicht, wenn es kurz nach den Erkenntnisfortschritten in der Elektrizität es zu Experimenten zur elektrischen Form der Nachrichtenübermittlung kam.

Gutenbergs Drucktypen und die Telegrafie

Gutenbergs Erfindung der metallenen Drucktypen begründete um 1440 eine mediale Ergänzung der zuvor nur handschriftlich oder durch Holzschnitt (Blockbuch) erzeugbaren Textmedien. Indem Johannes Gutenberg das Alphabet mit all seinen Zeichen materiell vereinzelt und in Blei gegossen hatte, wurden aus den zuvor handschriftlich fixierten Zeichen diskrete Drucktypen. Sie konnten immer wieder zu anderen Wörtern und Sätzen kombiniert und aneinandergereiht werden. Die Drucktypen gehörten seit Gutenberg im übertragenen Sinne zur „Hardware“ der Texterzeugung. Den Vorgang des Setzens hatte der Schriftsetzer 350 Jahre lang als „Software“ in seinem Kopf und im Gespür seiner Finger.

Im 19. Jahrhundert verwandelte Samuel Morse und Alfred Vail das Ordnungssystem des Setzkastens in die elektrischen Signale des Morsecodes: Erkannte der Setzer die Ablage der Bleilettern im Setzkasten an der normierten Fächeranordnung, so musste jetzt der Telegraf den Rhythmus der Kodierung langer und kurzer Signale im Kopf und später im Gehör haben. Setzkasten und elektrische Schriftkodierung werden aus dieser technikhistorischen Betrachtungsperspektive plötzlich vergleichbar.

Im Selbstverständnis des 19. Jahrhunderts trennte den Schriftsetzer vom Telegrafen gleichwohl noch eine ganze Galaxie, die Gutenberg-Galaxie[4]. Zwischen elektrischer Telegrafie und digitaler Typografie lagen noch 130 Jahre und eine Unmenge technikhistorischer Erfindungen.

- Die seit den 90iger Jahren des 20. Jahrhunderts einsetzende Digitalisierung der Medien durch Computer, Internet, mobile Smartphones und Tablets macht eine mediengeschichtliche Neuorientierung mit einem deutlich erweiterten technikhistorischen Fokus ratsam, um wesentliche Entwicklungslinien nicht aus dem Blick zu verlieren. ↑

- Aschoff: Geschichte der Nachrichtentechnik. Bd 1 Beiträge zur Nachrichtentechnik von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. 1989, S.96 ↑

- Dieter Daniels: Kunst als Sendung. Von der Telegrafie zum Internet, S.17 ↑

- Marshall Mc Luhan: Die Gutenberg-Galaxis. Die Entstehung des typografischen Menschen ↑

Zwischen Morsecode und digitaler Fonttechnologie Teil 2 von der Schreibmaschine zur Tastatur

Pingback: Eine kurze Geschichte des Schreibtelegrafen | Medienwissenschaft Chur